Olympus O-Product: Die Kamera, die ihrer Zeit voraus war.

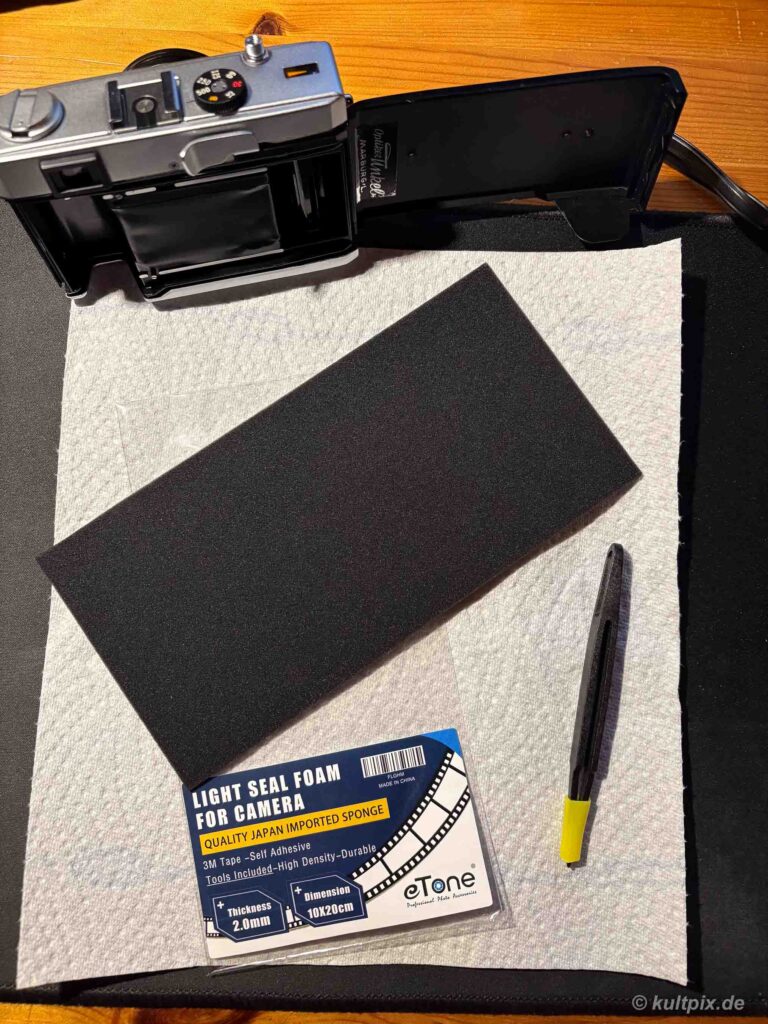

Im März 2025 habe ich auf einer Kamerabörse einen ganz besonderen Schatz gefunden: Die Olympus O-Product. Sie ist keine gewöhnliche Kamera, sondern ein Statement. Die limitierte Design-Ikone aus den späten 80ern, die sich mehr an Kunst- und Designliebhaber als an klassische Fotografen richtet – und genau das macht sie bis heute so faszinierend.

Ein Design, das aus dem Raster fällt. Mit ein Grund warum sie in die Sammlung des renommierten Museum of Modern Art (MoMA) in New York aufgenommen wurde.

1988 brachte Olympus die O-Product auf den Markt – streng limitiert auf 20.000 Exemplare weltweit. Entworfen wurde sie vom bekannten Industriedesigner Naoki Sakai, der auch für seine Arbeit an den Automodellen der Nissan Pike-Serie bekannt ist. Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, die zylindrische Bauform und das minimalistische Bedienkonzept wirkten wie aus der Zukunft – oder zumindest aus einem avantgardistischen Science-Fiction-Film.

In einer Zeit, in der Kameras entweder klobig oder langweilig aussahen, wirkte die O-Product wie ein Alien. Und genau das war gewollt. Olympus wollte mit dem Modell zeigen, dass eine Kamera nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein Objekt mit ästhetischem Wert sein kann.

Technisch simpel – mit Stil

Die Olympus O-Product ist eine vollautomatische Kompaktkamera für 35-mm-Film. Sie bietet:

- Eine 35-mm-Festbrennweite mit f/2.8 – lichtstark genug für viele Situationen

- Autofokus

- Abnehmbarer Blitz

- Einfache Bedienung mit wenigen Knöpfen

Die Technik war solide, aber nicht spektakulär. Doch das war auch nie das Ziel. Die O-Product wollte nicht mit Features punkten, sondern mit Ausstrahlung. Ihr Fokus lag auf der Verbindung von Technik und Design – ein Vorläufer dessen, was später viele Lifestyle-Produkte auszeichnen sollte.

Kultstatus unter Sammlern

Heute ist die Olympus O-Product ein begehrtes Sammlerstück. Auf Plattformen wie eBay erzielen gut erhaltene Exemplare regelmäßig hohe Preise. Wer sie in der Hand hält, merkt schnell: Hier geht es nicht nur um Nostalgie, sondern um ein Stück Designgeschichte.

Besonders gefragt ist sie bei Fotografen, die analoge Fotografie mit einem klaren ästhetischen Anspruch verbinden – oder einfach ein auffälliges, funktionales Accessoire suchen.

Fazit: Mehr als nur eine Kamera

Die Olympus O-Product war ihrer Zeit voraus – nicht wegen ihrer Technik, sondern wegen ihres Konzepts. Sie hat den Begriff „Designkamera“ praktisch erfunden und gezeigt, dass Funktion und Form sich nicht ausschließen müssen. Für Sammler, Designfans und Analog-Enthusiasten bleibt sie ein faszinierendes Stück Technikgeschichte.